Parfois les hasards de l’histoire s’amusent à entrelacer les destins des hommes.

De passage à Strasbourg, Mozart avait donné plusieurs concerts. Parmi les personnalités qui y assistaient, il y avait celui que les Strasbourgeois surnommaient "le grand Max", Maximilien de Wittelsbach, qui résidait alors dans son hôtel particulier de la rue Brulée (devenu la résidence du gouverneur militaire de Strasbourg). Quelques années plus tard, "le grand Max" deviendra Maximilien Ier, roi de Bavière. Mozart, lui, avait été tenté, un temps, de s'installer à Strasbourg et d’accepter le poste de maître de chapelle. La chose ne put se faire et c’est Ignace Pleyel qui fut nommé. Ignace Pleyel auquel l’un de ses amis, le capitaine Rouget de Lisle, fit appel pour l’aider à composer un chant qui lui avait été commandé par le maire de Strasbourg, le baron De Dietrich. Et c’est ainsi que fut créé notre hymne national. Et, du même coup, nous retrouvons un autre nom célèbre, De Dietrich, une longue lignée de maîtres de forges, devenus barons du Saint-Empire, anoblis par Louis XV, qui allaient compter parmi les acteurs majeurs de la vie économique et industrielle. Ce sont ces De Dietrich qui, souhaitant se lancer dans la fabrication de voitures, firent appel à Ettore Bugatti pour les concevoir et à Emile Mathis pour les commercialiser ! Ces deux noms allaient entrer dans l’histoire de l’automobile.

Aujourd’hui, c’est en grande partie à son extraordinaire collection de Bugatti que le Musée de l’Automobile de Mulhouse doit sa réputation et les Dominicains de Haute-Alsace de Guebwiller sont les heureux propriétaires d’un des très rares double-pianos conçus par la célèbre manufacture fondée par Ignace Pleyel !

Un exemple de ces très rares double-pianos (celui-ci appartient à la collection du Musée des instruments de musique de Bruxelles).

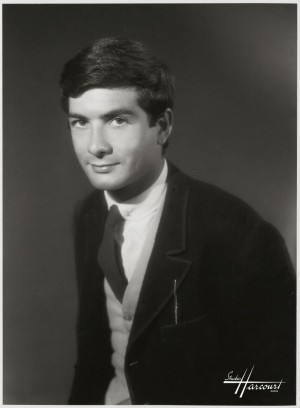

Fils d’officier, il est né le 30 mars 1933 à Aumale, en Algérie. Les mutations successives de son père le font passer par Marseille, Angers et Saint-Etienne avant d’arriver à Strasbourg. C’est là, au collège épiscopal, qu’il passe son baccalauréat. C’est là, également, qu’il obtient son premier prix de comédie à l’issue de ses études au Conservatoire de Strasbourg. Puis il entre au Centre dramatique de l’Est, créé en 1947 à Colmar, où il fait ses débuts sur scène avant de partir effectuer son service militaire, juste de l’autre côté de la frontière, à Baden Baden. Affecté au service cinématographique de l’armée en Allemagne, il y réalise son premier court métrage “Chiffonard et Bon Aloi“.

Fils d’officier, il est né le 30 mars 1933 à Aumale, en Algérie. Les mutations successives de son père le font passer par Marseille, Angers et Saint-Etienne avant d’arriver à Strasbourg. C’est là, au collège épiscopal, qu’il passe son baccalauréat. C’est là, également, qu’il obtient son premier prix de comédie à l’issue de ses études au Conservatoire de Strasbourg. Puis il entre au Centre dramatique de l’Est, créé en 1947 à Colmar, où il fait ses débuts sur scène avant de partir effectuer son service militaire, juste de l’autre côté de la frontière, à Baden Baden. Affecté au service cinématographique de l’armée en Allemagne, il y réalise son premier court métrage “Chiffonard et Bon Aloi“. Après des études religieuses catholiques, il est envoyé par la Société des Missionnaires du Sacré-Cœur à Nauru, petite colonie allemande du Pacifique, en 1902. Il s’installe dans le village d’Ibwenape et, parallèlement à sa mission d’évangélisation, étudie le nauruan dont il publiera une grammaire. Il élabore également une dictionnaire nauruan/allemand.

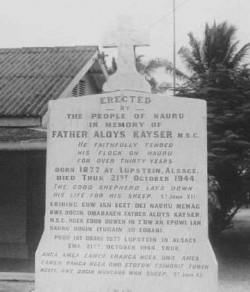

Après des études religieuses catholiques, il est envoyé par la Société des Missionnaires du Sacré-Cœur à Nauru, petite colonie allemande du Pacifique, en 1902. Il s’installe dans le village d’Ibwenape et, parallèlement à sa mission d’évangélisation, étudie le nauruan dont il publiera une grammaire. Il élabore également une dictionnaire nauruan/allemand.