21 septembre 1952 : Pose de la première pierre du centre de télévision de Strasbourg qui sera inauguré le 29 janvier 1954.

21 septembre 1952 : Pose de la première pierre du centre de télévision de Strasbourg qui sera inauguré le 29 janvier 1954.

L’antenne, haute de 112 mètres, ne sera opérationnelle qu’à la fin de l’année. Entretemps, à partir du 3 novembre 1953, c’est une antenne provisoire qui permettra de diffuser les émissions de la seule chaîne française, faisant de l’Alsace le deuxième pôle régional desservi après Lille.

Enfin, l’Alsace… disons plutôt l’agglomération strasbourgeoise car, avec une hauteur de 40 mètres, l’antenne provisoire ne permet pas de couvrir une plus vaste zone.

D'r Elsass blog fum Ernest-Emile - Page 30

-

Pose de la première pierre du centre de télévision de Strasbourg

-

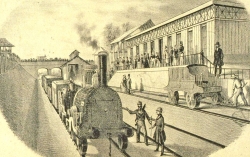

Inauguration de la ligne Strasbourg-Bâle

Le 19 septembre 1841, la plus longue ligne de chemin de fer de France est inaugurée : 134 km entre Koenigshoffen et Saint-Louis. Elle a été construite et est exploitée par la Compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle (fondée par la société Nicolas Koechlin & frères).

Le 19 septembre 1841, la plus longue ligne de chemin de fer de France est inaugurée : 134 km entre Koenigshoffen et Saint-Louis. Elle a été construite et est exploitée par la Compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle (fondée par la société Nicolas Koechlin & frères).Une inauguration en plusieurs étapes

Le 16 septembre, Jean-Baptiste Teste, Ministre des travaux publics, au retour d'un voyage officiel en Suisse, prend, dans un premier temps, le train de Saint-Louis à Mulhouse, puis rejoint Colmar dans la soirée. Le 17 septembre, il se rend à Strasbourg d'où, le 19 septembre, partira le convoi officiel, pour le voyage d'inauguration, jusqu'à Saint-Louis. Puis tout ce petit monde (ministre, préfet, autorités locales…) revient à Mulhouse pour la cérémonie de bénédiction des locomotives et un grand banquet. Le lendemain, retour à Strasbourg, pour d'autres festivités à l'hôtel de ville !

Le 11 décembre 1845, le tronçon Saint-Louis - Bâle est inauguré : la ligne Strasbourg - Bâle devient ainsi la première ligne de chemin de fer internationale. En fait, il faudrait plutôt parler de la ligne Koenigshoffen - Bâle, puisqu'à cette date, le chemin de fer ne franchit pas encore les fortification de Strasbourg. La première gare "intra-muros", la gare "du Marais-Vert" (sur l'actuel emplacement de la Place des Halles), ne sera mise en service que quelques mois plus tard, le 11 juillet 1846. L'actuelle gare de Strasbourg ne sera inaugurée que le 15 août 1883.

-

Adrien Wild, illusionniste

Adrien Wild est né à Colmar le 19 septembre 1992. A 18 ans, il commence la magie. Pour le découvrir…

Adrien Wild est né à Colmar le 19 septembre 1992. A 18 ans, il commence la magie. Pour le découvrir…