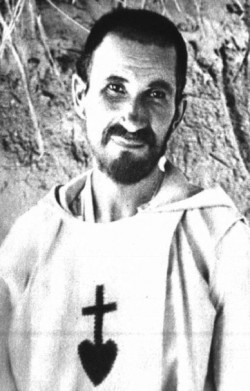

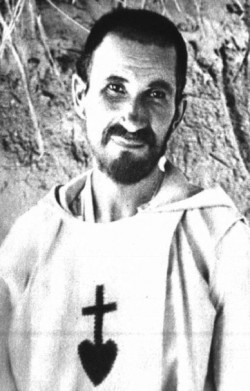

Charles Eugène de Foucauld de Pontbriand est né le 15 septembre 1858 à Strasbourg dans une famille originaire du Périgord. La maison familiale, où il voit le jour, est située sur l’emplacement de l’hôtel particulier du maire de Dietrich, là où fut chantée pour la première fois La Marseillaise.

Charles Eugène de Foucauld de Pontbriand est né le 15 septembre 1858 à Strasbourg dans une famille originaire du Périgord. La maison familiale, où il voit le jour, est située sur l’emplacement de l’hôtel particulier du maire de Dietrich, là où fut chantée pour la première fois La Marseillaise.

Il est baptisé en l’église Saint-Pierre-le-Jeune le 4 novembre suivant. Quelques mois plus tard, son père, le vicomte Édouard de Foucauld de Ponbriant, inspecteur des forêts, est muté à Wissembourg. En mars 1864, sa mère meurt après une fausse couche. Son père ne survit pas longtemps à son épouse et décède le 9 août suivant. Charles et sa soeur sont confiés à leur grand-mère paternelle, la vicomtesse Clothilde de Foucauld, qui meurt peu de temps après d’une crise cardiaque. Ce sont alors les grands-parents maternelles, qui vivent à Strasbourg, qui recueillent les enfants. Son grand-père, Charles-Gabriel Beaudet de Morlet, est un ancien polytechnicien et colonel du génie en retraite.

Charles poursuit sa scolarité à l’école épiscopale de Saint-Arbogast, puis au lycée de Strasbourg. En 1870, la famille se réfugie un temps à Berne, puis s’installe à Nancy. En 1876, il intègre Saint-Cyr, dans la promotion Plewna dont fait également partie Philippe Pétain. Son grand-père l’émancipe et, à 18 ans, il peut ainsi disposer de son héritage. Durant les années suivantes, il mènera grande vie, donnant de nombreuses fêtes et cumulant les jours d’arrêt pour sa conduite scandaleuse jusqu’à être placé hors-cadre pour indiscipline en février 1881. Apprenant que son ancien régiment est envoyé en Afrique, il demande sa réintégration et l’obtient. A la fin de la campagne, il demande un congé pour effectuer un voyage en Orient. Comme celui-ci lui est refusée, il démissionne de l’armée et s’installe à Alger.

Il envisage alors de partir à la découverte de cette région. Sa rencontre avec le conservateur de la bibliothèque d’Alger, un géographe, va être déterminante pour le but de son voyage : ce sera finalement le Maroc, pays encore peu connu car interdit aux chrétiens. Durant un an, il étudie l’arabe et l’hébreu et, le 10 juin 1883, il part en compagnie du rabbin Mardochée Aby Serour, lui-même voyageant sous le nom du rabbin Joseph Aleman. Le voyage, prévu pour durer cinq mois, en prendra onze. Les nombreuses informations qu’il en rapporte lui valent la médaille d’or de la Société de géographie de Paris et les palmes académiques. Il rentre en France, où il assiste au mariage de sa soeur avec Alexis de Tocqueville. Il retourne en Algérie pour une seconde expédition, au Sahara, cette fois.

A son retour à Paris, un profond changement s’opère : « À Paris je me suis trouvé avec des personnes très intelligentes, très vertueuses et très chrétiennes. Je me suis dit que peut-être cette religion n’était pas absurde ». Il commence à fréquenter assidûment la paroisse Saint-Augustin. Une visite aux moines cisterciens de l’abbaye de Fontgombault renforce sa vocation naissante et il part en pèlerinage à Jérusalem et Nazareth en 1888. A son retour en France, il décide d’entrer dans les ordres. Il lègue tous ses biens à sa sœur et, le 16 janvier 1890, entre comme novice à la Trappe sous le nom de Frère Marie-Albéric. Le 2 février 1892, il prononce ses vœux monastiques et reçoit la tonsure. Il passera sept ans à la Trappe, à Notre-Dame des Neiges d’abord, puis à Akbès, en Syrie. Dispensé de ses vœux définitifs, et après quelques mois d’études à Rome, il part pour Nazareth où il s’installe, près des Clarisses, sous le nom de Charles de Jésus.

Il rentre une nouvelle fois en France pour se préparer au sacerdoce en 1900 et est ordonné prêtre au Grand Séminaire de Viviers, le 9 juin 1901. Il repart ensuite pour le Sahara, d’abord à Beni-Abbès, (1901 à 1904) puis à Tamanrasset où il étudie la culture touarègue et rédige un premier dictionnaire touareg-français.

Le 1er décembre 1916, des pillards investissent sa demeure et le font prisonnier, vraisemblablement dans l’espoir d’obtenir une rançon. L’adolescent chargé de le garder panique à la vue de deux tirailleurs algériens et l’abat d’une balle dans la tempe.

Charles de Foucauld a été proclamé bienheureux le 13 novembre 2005 par Benoît XVI et canonisé le 15 mai 2022.

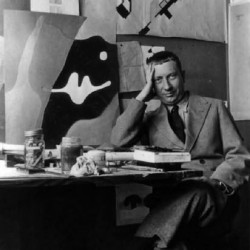

Hans Arp est né le 16 septembre 1886 à Strasbourg, dans une Alsace alors allemande. Il poursuit ses études d’art, commencées à Strasbourg, à l’Académie des Beaux-Arts de Weimar et à l’Académie Julian de Paris.

Hans Arp est né le 16 septembre 1886 à Strasbourg, dans une Alsace alors allemande. Il poursuit ses études d’art, commencées à Strasbourg, à l’Académie des Beaux-Arts de Weimar et à l’Académie Julian de Paris. Ettore Bugatti est né le 15 septembre 1881 au Castello Sforzo à Milan dans une famille d’artistes : son père, Carlo, est ébéniste et designer, son oncle, Giovanni Segantini, est peintre et son grand-père, Giovanni Luigi Bugatti, est un sculpteur et architecte reconnu. C’est donc fort logiquement qu’il entre à l’Académie des Beaux-Arts Brera de Milan où, avec son frère cadet Rembrandt, il étudie la sculpture.

Ettore Bugatti est né le 15 septembre 1881 au Castello Sforzo à Milan dans une famille d’artistes : son père, Carlo, est ébéniste et designer, son oncle, Giovanni Segantini, est peintre et son grand-père, Giovanni Luigi Bugatti, est un sculpteur et architecte reconnu. C’est donc fort logiquement qu’il entre à l’Académie des Beaux-Arts Brera de Milan où, avec son frère cadet Rembrandt, il étudie la sculpture. Charles Eugène de Foucauld de Pontbriand est né le 15 septembre 1858 à Strasbourg dans une famille originaire du Périgord. La maison familiale, où il voit le jour, est située sur l’emplacement de l’hôtel particulier du maire de Dietrich, là où fut chantée pour la première fois La Marseillaise.

Charles Eugène de Foucauld de Pontbriand est né le 15 septembre 1858 à Strasbourg dans une famille originaire du Périgord. La maison familiale, où il voit le jour, est située sur l’emplacement de l’hôtel particulier du maire de Dietrich, là où fut chantée pour la première fois La Marseillaise.