Bien que Badois (il né à Neufreistett, aujourd’hui Rheinau, juste de l’autre côté du Rhin), il a vécu à Strasbourg où son nom est resté lié au quartier de la Meinau.

Karl-Ludwig Schulmeister est donc né à Neufreistett, le 5 août 1770.

Karl-Ludwig Schulmeister est donc né à Neufreistett, le 5 août 1770.

Le personnage conserve aujourd’hui encore une grande part de mystère et cela commence avec sa date de naissance que certaines biographies placent au 13 août. Ces différences de dates sont assez fréquentes et s’expliquent souvent par l’origine des documents utilisés, les registres d’état-civil (quand ils existaient), les registres paroissiaux… Les premiers mentionnaient la date de naissance, les seconds la date de baptême. Peut-être est-ce ici le cas.

Les origines, ensuite. Fils d’un sous-intendant pour les uns, d’un pasteur luthérien selon les autres…

Ses débuts dans la vie active, enfin. Secrétaire chargé de rédiger les actes publics au bailliage de Kork, puis agriculteur ou commerçant ? Les recherches les plus récentes semblent aller dans cette dernière direction : en 1792, il se serait établi comme marchand de fer dans son village natal avant de s’installer, fin septembre 1797, à Strasbourg avec sa famille. Là, il est épicier en détail, puis marchand de tabac avant de faire faillite en 1804.

Le point sur lequel toutes les biographies se rejoignent est son “activité“ de contrebandier : il est arrêté le 15 avril 1805, par une patrouille des douanes, en possession de biens de contrebande. L’enquête démontre qu’il est “un des principaux assureurs de marchandises anglaises et prohibées“ ce qui lui vaut une triple amende de quarante-cinq mille francs et l’incarcération dans l’attente du paiement.

Mais comment est-il devenu espion ?

Schulmeister avait un bref passé militaire : à 15 ans, il fait un court séjour chez les cadets du régiment "Colonel-général hussards". Lors de la campagne de 1796-97, il aurait été recruté par l’Armée du Rhin (son ancien régiment, devenu 4e Hussards, en faisait partie) en raison de sa parfaite connaissance du terrain et, notamment, en bon contrebandier, des points de passage sur le Rhin.

L’un des aides de camp du général Desaix (commandant une division de cette Armée du Rhin) était alors un jeune officier, Savary, futur général et ministre. Et c’est ce dernier qui était chargé de trouver des passages pour les troupes. Ceci tendrait à confirmer que ce soit Savary qui ait alors recruté Schulmeister. Certaines biographies affirment que Schulmeister avait été présenté à Savary par le colmarien Rapp : la chose est possible, Rapp étant également aide de camp de Desaix, et parlant parfaitement l’allemand, pouvait avoir été chargé d’établir des contacts de l’autre côté du Rhin.

Après sa condamnation, un arrêté d’expulsion est pris à l'encontre de Schulmesiter et exécuté au mois d’août. Quelques semaines plus tard, le 12 octobre, Schulmeister réapparait à Ulm, aux côtés du Feldmarschall Mack, commandant des troupes autrichiennes, qui le présente comme un de ses agents d’espionnage les plus dignes de confiance ! Les informations qu’il transmet aux Autrichiens les convaincront de rester dans la ville ce qui permettra aux troupes française de l’assiéger. Pendant ce temps, Schulmeister, grâce à un laissez-passer du maréchal Mack, circule à travers les lignes autrichiennes et transmet des informations à Murat.

Le 18 octobre, Schulmeister revient à Ulm pour assister à la reddition de la ville puis, profitant de ses passeports autrichiens, il part observer les mouvements de l’armée russe, auprès de l’état-major du Feldmarschall Merveldt. C’est au cours de cette mission qu’il est arrêté pour espionnage : on trouve sur lui les passeports délivrés par Merveldt et Mack, mais également par Murat et Savary. Il prétend être agent double au service de l’Autriche et, en attendant les témoignages des maréchaux autrichiens, il est transféré à la forteresse d’Olmutz. Il réussit à s’échapper et gagne Vienne, tombée aux mains des Français, où il retrouve Savary. Deux jours plus tard, le 15 novembre 1805, par décret impérial, “Monsieur Charles“ est nommé commissaire général de police de Vienne.

Par la suite, il exercera la même fonction à Königsberg (juin et juillet 1807), lors de la conférence d’Erfurt (septembre et octobre 1808) puis de nouveau à Vienne (mai à novembre 1809) tout en poursuivant ses activités d’espion.

Le 18 mars 1806, Fouché invitait le préfet du Bas-Rhin à ne pas donner suite à l’arrêté d’expulsion qui frappait Schulmeister, ce qui peut laisser croire que son arrestation, et la publicité qui en avait été faite, n’avait eu que pour but de faire de lui un “proscrit“ et faciliter son “passage à l’ennemi“ !

Entre-temps, Schulmeister avait acquis le domaine de la Canardière à la Meinau (il se fera appeler Monsieur de la Meinau). De ce domaine de 200 ha, il reste aujourd'hui une petite partie du parc (7 ha).

Pendant la campagne de Prusse, en 1806, il est directement sous les ordres de Savary et à la tête d’un corps d’avant-garde composé d’une partie du 1er régiment de hussards et du 7e chasseurs à cheval.

Le 4 novembre 1806, avec sept hommes, il prend la ville de Wismar et fait prisonniers la quinzaine d’officiers et la centaine d’hommes qui en composent la garnison. Et c’est avec vingt-cinq hussards qu’il s’empare de Rostock quelque temps plus tard. Il participe encore au siège de Dantzig et à la bataille de Friedland où il est blessé le 14 juin 1807.

Après la paix de Vienne, il se retire officiellement à Strasbourg, mais il semblerait que ses nombreux voyages d’affaires servaient de couverture à ses activités secrètes. C’est au cours de l’un de ces voyages qu’il est arrêté le 27 juillet 1815. L’instruction ne permet de retenir aucune charge contre lui et il est libéré en novembre 1815.

De retour en France, il partage son temps entre Paris, Strasbourg et le domaine du Piple, à Boissy-Saint-Léger, où il meurt le 8 mai 1853 (d'autres biographies situent le décès à Strasbourg). Il est enterré au cimetière Saint-Urbain de Strasbourg.

Sa double vie de commerçant et contrebandier il lui avait permis de développer un véritable art de la dissimulation : les Autrichiens n’auront jamais réussi à obtenir un signalement fiable de Schulmeister, ni à établir le lien entre l’espion et “Monsieur Charles“, commissaire impérial.

Je sais, ça ne saute pas aux yeux, et pourtant…

Je sais, ça ne saute pas aux yeux, et pourtant…

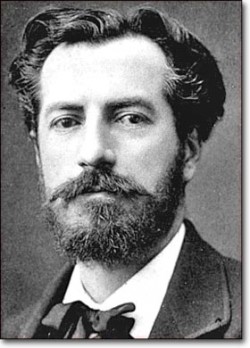

Frédéric Auguste Bartholdi est né à Colmar le 2 août 1834. Son père, Jean Charles, est conseiller à la préfecture du Haut-Rhin. Sa mère Augusta Charlotte, née Beysser, est originaire de Ribeauvillé. A la mort de son mari, en 1837, aidée par un parent banquier, elle s’installe à Paris avec ses deux fils.

Frédéric Auguste Bartholdi est né à Colmar le 2 août 1834. Son père, Jean Charles, est conseiller à la préfecture du Haut-Rhin. Sa mère Augusta Charlotte, née Beysser, est originaire de Ribeauvillé. A la mort de son mari, en 1837, aidée par un parent banquier, elle s’installe à Paris avec ses deux fils.