Heinrich Bienstock est né le 13 juillet 1894 à Mulhouse. Il étudie la composition au conservatoire de Bâle, puis à la Musikhochschule de Berlin. Il est engagé comme chef de chant au Hoftheater de Karlsruhe où son premier opéra, "Zuleima" (composé en 1911, alors qu'il n'a que 17 ans) est créé en 1913. Le suivant, "Sandro des Narr" est créé à Stuttgart en 1916. Mobilisé en 1915, il meurt le 17 décembre 1918, à 24 ans, des suites d'une blessure selon certaines sources, de la grippe selon d'autres. Il laisse deux autres opéras, une symphonie, un quintette avec piano, des chœurs… complètement tombés dans l'oubli !

Heinrich Bienstock est né le 13 juillet 1894 à Mulhouse. Il étudie la composition au conservatoire de Bâle, puis à la Musikhochschule de Berlin. Il est engagé comme chef de chant au Hoftheater de Karlsruhe où son premier opéra, "Zuleima" (composé en 1911, alors qu'il n'a que 17 ans) est créé en 1913. Le suivant, "Sandro des Narr" est créé à Stuttgart en 1916. Mobilisé en 1915, il meurt le 17 décembre 1918, à 24 ans, des suites d'une blessure selon certaines sources, de la grippe selon d'autres. Il laisse deux autres opéras, une symphonie, un quintette avec piano, des chœurs… complètement tombés dans l'oubli !

Alsaciens célèbres - Page 35

-

Heinrich Bienstock

-

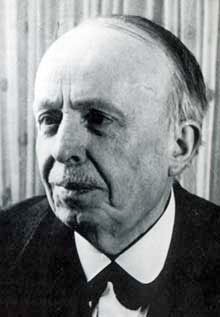

Germain Muller

Germain Muller est né le 11 juillet 1923 à Strasbourg.

Germain Muller est né le 11 juillet 1923 à Strasbourg.

Peu intéressé par les études, il est renvoyé du lycée Kléber pour ses nombreuses absences. Son père réussit néanmoins à l’inscrire au lycée Fustel de Coulanges où il terminera ses études secondaires avant d’entrer dans la classe d’art dramatique du Conservatoire de Strasbourg. Il y est reçu major de sa promotion. Parallèlement, il anime des cours de théâtre avec Marcel Mangel, le futur mîme Marceau. Mais arrive 1939 et l’exode. Sa famille se réfugie à Bordeaux où il peut alors poursuivre ses études d’art dramatique (il est, encore une fois, major de sa promotion). Lorsque sa famille rentre en Alsace, c’est au Staatstheater de Karlsruhe qu’il termine ses études, ce qui lui fera dire plus tard : « Comme j’ai eu une double formation, française et allemande, de comédien, les Français m’engageaient pour tenir des rôles d’Allemand et les Allemands pour jouer les Français ! ».Comme la plupart des Alsaciens de sa génération, il est enrôlé de force dans la Wehrmacht en octobre 1943. Il déserte et se réfugie en Suisse. Dans le camp dans lequel il est interné, il organise des représentations théâtrales. Libéré en 1944, il rejoint la Première Armée française du général de Lattre de Tassigny et participe à la libération de Strasbourg.

Démobilisé, il est engagé comme speaker bilingue à Radio Strasbourg. Il y produit également des émissions de variétés et y fait la connaissance de celle qui allait devenir son épouse, la comédienne et speakerine Dinah Faust. C’est également là qu’il rencontre un tout jeune comédien qui a pris pour pseudonyme le nom de jeune fille de sa mère, Ducerf. Ce fut le début d’une longue amitié et, lors de la disparition de Germain Muller, Jacques Martin (car c’est lui qui se cachait derrière Ducerf) lui dédia son “Dimanche Martin“.

En 1946, Germain Muller créé son fameux “Barabli“, un spectacle alliant satyre politique, comédie et chanson. En 1949, il écrit (en cinq jours) ce que beaucoup considère comme son chef-d’œuvre “Enfin… redde m’r nimm devun !“ (Enfin… n’en parlons plus !), une pièce de théâtre qui fait revivre, avec son ton si personnel fait d’humour et de sensibilité, l’histoire d’une famille alsacienne (celle de l’instituteur Gustave Meyer) entre 1939 et 1945.

En 1959, élu au conseil municipal de Strasbourg sur une liste indépendante, il rallie Pierre Pfimlin et devient adjoint au maire chargé des affaires culturelles. Sous son impulsion est créé le théâtre du Maillon, l’orchestre municipal (le doyen des orchestres français) devient Orchestre Philharmonique de Strasbourg et est le premier orchestre français à avoir sa propre salle de concert, le Palais de la Musique et des Congrès, mais, surtout, il est à l’origine de la fusion des opéras de Strasbourg et de Mulhouse avec la création de l’Opéra du Rhin, le premier opéra régional en France, qui deviendra très rapidement l’une des premières scènes européennes. Germain Muller en sera le premier président et instituera la présidence tournante entre les trois villes qui compose le syndicat gestionnaire de la nouvelle structure.

En 1989, il met un terme au “Barabli“ avec un dernier spectacle auquel participe, entre autres, Jacques Martin, membre de la troupe entre 1959 et 1962.

Il meurt à Strasbourg le 10 octobre 1994.

Il était Chevalier de la Légion d’honneur, Commandeur des Art et des Lettres, Officier dans l’Ordre national du Mérite, Officer of the Order of the British Empire et Chevalier de l’ordre du Danebrog.

« C’est lui qui nous a montré que l’humanisme alsacien existe encore et il ne se passe pas un jour sans que je pense à lui » (Tomi Ungerer).

En 1964, il écrit la célèbre chanson “M’r senn schien’s d’Letschte“ (Nous sommes, paraît-il, les derniers) qui place les Alsaciens face à leurs responsabilités linguistiques et terminera chaque revue du Barabli.

Mer senn schien’s d’Letschte, ja d’Allerletschte

Vun dänne Lätze wo noch so bâbble,

Wie de Schnâwel en gewachse-n-esch,

Noch uns esch ferti mit däm Trâfari

Un no wurd endli, im ganze Frankri

Ge parlez-vous numme franzeesch.

Un s’esch erächt eso, mer hanns e so gewellt,

Un s’esch erächt eso, mer hann uns gern verkellt

Vor luetter «Mueder loss’mi a met défiler»

Wäje de Bändele, senn mer jetzt gar nix meh. -

Gustave Stoskopf, le "Molière alsacien"

Gustave Stoskopf est né le 8 juillet 1869 à Brumath. Ses dons pour le dessin se manifestent très tôt. Ses parents, qui souhaitaient le voir reprendre la tannerie familiale, se laissent convaincre de le laisser suivre des études artistiques. Il part à Paris en 1887 et intègre l’Académie Colarossi puis, l’année suivante, l’Académie Julian où il restera jusqu’en 1887 avant d’entrer à l’Académie Royale de Munich, après avoir obtenu une dispense militaire. Il revient à Paris pour travailler un an à l’école des Beaux-Arts avant de rentrer à Strasbourg en 1894.

Gustave Stoskopf est né le 8 juillet 1869 à Brumath. Ses dons pour le dessin se manifestent très tôt. Ses parents, qui souhaitaient le voir reprendre la tannerie familiale, se laissent convaincre de le laisser suivre des études artistiques. Il part à Paris en 1887 et intègre l’Académie Colarossi puis, l’année suivante, l’Académie Julian où il restera jusqu’en 1887 avant d’entrer à l’Académie Royale de Munich, après avoir obtenu une dispense militaire. Il revient à Paris pour travailler un an à l’école des Beaux-Arts avant de rentrer à Strasbourg en 1894.Il prend l’habitude de se retrouver, avec d’autres artistes et des étudiants à la “Mehlkischt“, une ancienne boulangerie devenue winstub qu’ils transforment en cabaret. Durant ces premières années, il publie avec succès deux ouvrages de poésies satiriques, “Luschtig’s üs’m Elsass“ (1896) et “G’spass un Ernscht“ (1897), et collabore à la “Revue alsacienne illustrée“. En 1898, il fonde, avec Julius Greber et Alexandre Hessler, le “Théâtre Alsacien de Strasbourg“ et écrit sa première pièce “D’r Herr Maire“ qui, dès sa première représentation le 27 novembre 1898, remporte un immense succès. La pièce, traduite en français, sera jouée au théâtre Déjazet à Paris durant la saison 1902-1903. En 1908, elle sera même jouée devant l’empereur Guillaume II, lors d’une reprise à Strasbourg.

Filmée pour le cinéma dès 1939, puis pour la télévision en 1983, elle est encore très régulièrement jouée par les compagnies théâtrales dialectales.

Jusqu’en 1907, le “Théâtre Alsacien de Strasbourg“ créera chaque année une ou deux nouvelles pièces de Stoskopf.

En 1900, avec quelques amis, il lance l’idée d’un “musée ethnographique alsacien“, dont le but devait être de “conserver aux générations futures les témoins du passé, tous ces objets dont l’existence est aujourd’hui si compromise“. L’idée se concrétisera quelques années plus tard avec la création du “Musée Alsacien“.

En mai 1903, il organise une exposition collective au palais des Rohan, prélude à la création en avril 1905 de la “Société des Artistes Strasbourgeois“, puis, en décembre 1905, de la Maison d’art alsacienne.

En 1909, il fonde “la Strassburger neue Zeitung“, le premier journal, à Strasbourg, à être imprimé durant la nuit et porté à domicile le matin. Avec un tirage de 45 000 exemplaires, il devient rapidement le premier titre de la presse régionale. Évincé de sa direction après la guerre, Stoskopf fonde en 1919 le “Syndicat des éditeurs de journaux d’Alsace et de Lorraine“ qu’il préside.

Malgré ses nombreuses activités, il trouve le temps de publier “D’musikantemueter“ en 1910 et “Üs minere Kneckeszitt“ en 1923 et de se consacrer à la peinture : c’est à partir de 1922 qu’il peint les portraits de paysans alsaciens qui feront sa réputation. Un critique parisien les décrits ainsi : «Les paysans de M. Gustave Stoskopf sont des primitifs alsaciens aigus, serrés, patients et travaillés comme des personnages d’Holbein». Ses oeuvres entrent dans les collections des musées de Paris, de Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Fribourg-en-Brisgau, Karlsruhe, Darmstadt et deux de ses tableaux sont achetés par l’État.

En 1930, Radio Strasbourg est créée. Il devient membre du comité directeur et anime la troupe de théâtre dialectale qui assurera 225 soirées jusqu’en 1939.

En 1935, il fonde la “Société pour la conservation du costume paysan alsacien“ qu’il préside.

A l’occasion de son soixante-dixième anniversaire, en juillet 1939, la ville de Strasbourg lui rend un hommage public.

D’abord réfugié à Saint-Dié, au début de l’annexion, il rentre à Strasbourg en 1940. Ses biens étant sous séquestre, il se retire à Brumath et consacre ses dernières années à la peinture. Il meurt à l’hôpital civil de Brumath, le 6 décembre 1944, sans avoir vu la libération de l’Alsace.

«Ce que je puis dire de plus vrai et de plus beau de lui : cet homme, qui savait si bien nouer ou conduire l’intrigue dans ses pièces de théâtre, n’était pas capable d’une seule intrigue dans sa vie. Sa destinée était de subir dignement et noblement les intrigues. Il a honoré l’Alsace non seulement par son talent, mais par sa personnalité.» Albert Schweitzer (qui, comme Jean-Paul Sartre, est un descendant direct de Jean-Léonard Stoskopf, arrière-grand-père de Gustave.

Un grand nombre des pièces du “Molière Alsacien“ est toujours au répertoire des troupes dialectales : D’r Herr Maire (1898), D’r Candidat (1899), Abendglocken (1900), D’Pariser Reis (1900), D’Millionepartie (1901), D’Heimet (1901), D’r Prophet (1902), E Demonstration (1904), D’r Verbote Fahne (1905), D’r Hoflieferant (1906), E Diplomat (1906), E Mordsaffaer (1906), In ’Ropfers Apothek (1907), D’r Luftibüs (1919), Wenne d’Fraue waehle (1925)…