Une fois de plus, l’homme du jour n’est pas Alsacien, mais c’est en Alsace qu’il a réalisé l’œuvre de sa vie. Si son nom est connu (de nombreux établissements scolaires lui sont dédiés), l’homme l’est beaucoup moins. Jean Macé est né le 22 août 1815 à Paris.

Une fois de plus, l’homme du jour n’est pas Alsacien, mais c’est en Alsace qu’il a réalisé l’œuvre de sa vie. Si son nom est connu (de nombreux établissements scolaires lui sont dédiés), l’homme l’est beaucoup moins. Jean Macé est né le 22 août 1815 à Paris.

Boursier, il fait ses études au collège Stanislas à Paris dont il sort bachelier ès-lettres à l’âge 20 ans. Si l’on sait peu de chose sur la période qui a suivi la fin de ses études, on trouve un article de sa plume dans le numéro du 15 janvier 1842 de la “Revue des Deux-Mondes“. Peu de temps après, il effectue son service militaire à Rouen avant de devenir secrétaire de son ancien professeur d’histoire jusqu’au décès de celui-ci, en 1847. L’année suivante voit ses débuts en politique : «J’approchais alors de trente-trois ans, a-t-il écrit plus tard, et je ne m’étais encore jamais occupé de politique ; autrement dit, je n’avais pas pris au sérieux jusque-là mes devoirs de citoyen, dont on ne m’avait pas assez parlé quand j’étais à l’âge où l’on doit vous parler de ces choses-là. Je n’oublierai jamais ce moment de ma vie où les idées de patrie et de justice se dressèrent pour la première fois, de toute leur hauteur, devant moi, et entrèrent en maîtresses dans mon esprit, qu’elles n’avaient fait encore qu’effleurer. Je restai enfermé dans ma petite chambre, sans presque dormir ni manger, tant que dura ce travail entièrement nouveau pour moi.».

Il publie “Lettres d’un garde national à son voisin“ sous le pseudonyme de Jean Moreau et s’engage activement, publie “Les Vertus du républicain“ puis, de novembre 1848 à juin 1849, dirige le Bureau de propagande socialiste. Il est l’un des trois commissaires chargés de veiller au bon déroulement de la marche du 13 juin 1849, mais l’échec de cette journée et les poursuites contre les organisateurs, l’oblige à fuir et il se réfugie chez un ami en Normandie jusqu’à ce qu’il bénéficie d’un non-lieu.

En 1850, en déplacement en Alsace dans le cadre de son travail au journal “La République“, il visite le pensionnat de jeunes filles du Petit-Château de Beblenheim. Quelques mois plus tard, après le coup d’État du 2 décembre 1851, c’est là que Jean Macé viendra trouver refuge en tant que professeur. Tout en enseignant, il rédige des ouvrages de vulgarisation : “L’histoire d’une bouchée de pain, ou la digestion racontée aux enfants“, “les Serviteurs de l’Estomac“, “le Théâtre et les Contes du Petit-Château“, “l’Arithmétique du Grand-Papa“…

En 1863, il crée la Société des bibliothèques communales du Haut-Rhin.

L’année suivante, avec l’éditeur Pierre-Jules Hetzel, ancien condisciple à Stanislas et républicain exilé en Belgique, il créé “Le Magasin d’éducation et de récréation“, journal ayant pour but est de diffuser les connaissances de manière ludique qui se verra décerné, en 1867, le Prix Montyon de l’Académie Française, qui récompense l’engagement en faveur de la diffusion du savoir.

Le 25 octobre 1866, dans le journal “L’Opinion nationale“, il lance un appel pour la création d’une Ligue de l’enseignement, s’inspirant de l’exemple belge : «Une coalition organisée dans tous nos départements, entre tous les hommes de bonne volonté qui ne demandent qu’à travailler à l’enseignement du peuple, sans plus, cette coalition ne serait pas de trop pour ce que nous avons à faire. Pourquoi, puisqu’on parle de remanier notre système militaire, pourquoi, à côté de l’armée régulière, ne chercherions-nous pas à organiser aussi la landwehr de l’enseignement ?». Un appel qu’il renouvelle le mois suivant : « Je fais appel à tous ceux qui conçoivent la Ligue future comme un terrain neutre, politiquement et religieusement parlant, et qui placent assez haut la question de l’enseignement populaire, dans le sens strict du mot, pour accepter de la servir toute seule sur ce terrain-là, abstraction faite du reste».

Pour Jean Macé, fervent défenseur du suffrage universel, celui-ci doit avoir “un corollaire indispensable“, l’instruction obligatoire. Une pétition, partie de Strasbourg, avait rassemblé 350 000 signatures en faveur de cette instruction obligatoire, gratuite et laïque. Macé reprend l’idée et réunit près d’un million de signatures qu’il va déposer à l’Assemblée nationale, le 19 juin 1872.

Entre-temps, l’Alsace avait été annexée et le pensionnat de jeunes filles du Petit-Château transféré à Monthiers, près de Château-Thierry. C’est là que décède Jean Macé, le 13 décembre 1894, après avoir vu ses idées concrétisées par l’instauration de l’école de la République en 1882 et obtenu la reconnaissance par son élection comme “sénateur inamovible“ par 134 voix sur 211, le 6 décembre 1883.

Gustave Adolphe Hirn est né le 21 août 1815 à Logelbach.

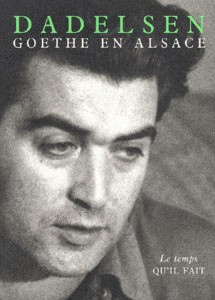

Gustave Adolphe Hirn est né le 21 août 1815 à Logelbach. Jean-Paul de Dadelsen est né à Strasbourg le 20 août 1913.

Jean-Paul de Dadelsen est né à Strasbourg le 20 août 1913.