Maximilien de Wittelsbach, comte de Ribeaupierre, né le 27 mai 1756 à Schwetzingen.

Bien que lui-même soit né de l'autre côté de la frontière, il y a de solides racines alsaciennes :

Bien que lui-même soit né de l'autre côté de la frontière, il y a de solides racines alsaciennes :

- Son arrière-grand-père, Christian II de Birkenfeld-Bischweiler (fils de Christian Ier de Birkenfeld-Bischweiler et de Madeleine de Wittelsbach-Deux-Ponts) est né à Bischwiller le 22 juin 1637. Par son mariage avec la comtesse Catherine Agathe de Ribeaupierre, il entre en possession du comté de Ribeaupierre, puis il achète la seigneurie de Bergheim et hérite du comté de La Petite-Pierre. C’est lui qui, en 1686, transfère la traditionnelle fête des Ménétriers à Bischwiller.

- Son grand-père, Christian III de Deux-Ponts-Birkenfeld (1674-1735), comte palatin de Birkenfeld et de Birkenfeld-Bischweiler de 1715 à 1735 et également duc du Palatinat-Deux-Ponts de 1731 à 1735, est né à Strasbourg.

- Son père Frédéric-Michel de Deux-Ponts-Birkenfeld (fils cadet du précédent et de Caroline Nassau-Sarrebrück), est né à Ribeauvillé en 1724. Il est comte palatin de Deux-Ponts-Birkenfeld et comte de Ribeaupierre. Il est fait chevalier de la Toison d’or en 1759. Il décède à Schwetzingen en 1767.

Maximilien grandit à Strasbourg où il a pour précepteur Agathon Guinement, chevalier de Keralio, ancien aide de camp du maréchal duc de Broglie. Celui-ci est assisté dans sa tâche par l’abbé Pierre de Salabert (qui suivra Maximilien à Munich et deviendra son confident) et du mathématicien Jean-François Le Ratz de Lanthenee.

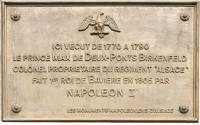

Son père meurt en 1767 et son frère devient, de fait, héritier de Charles IV Théodore, Électeur de Bavière et du Palatinat. Maximilien, lui, héritera du titre de comte de Ribeaupierre. Il entre au service du roi de France. A 20 ans, il devient colonel du régiment Royal Alsace, acquis en 1667 par son arrière-grand-père.

Son père meurt en 1767 et son frère devient, de fait, héritier de Charles IV Théodore, Électeur de Bavière et du Palatinat. Maximilien, lui, héritera du titre de comte de Ribeaupierre. Il entre au service du roi de France. A 20 ans, il devient colonel du régiment Royal Alsace, acquis en 1667 par son arrière-grand-père.

De 1771 à 1791, il réside dans l’hôtel particulier de la famille, aujourd’hui palais du gouverneur militaire, 13 rue Brûlée. C’est là que naîtra, en 1786, son premier enfant, Louis (en hommage à son parrain, Louis XVI) et, en 1788, sa fille Augusta qui épousera Eugène de Beauharnais, fils adoptif de Napoléon.

La révolution oblige Maximilien à quitter Strasbourg. La mort de son frère en 1795 fait de lui le duc souverain de Deux-Ponts, comte de Birkenfeld et l’héritier de l’Electeur de Bavière. Cette même année il perd également son épouse, Wilhelmine de Hesse-Darmstadt.

Deux ans plus tard, il épouse Caroline de Bade devenant ainsi le beau-frère du futur tsar Alexandre Ier de Russie ainsi que du roi Gustave IV Adolphe de Suède !

Les troupes révolutionnaires françaises occupant le duché de Deux-Ponts et le Palatinat, il s’installe dans son duché de Bavière.

Dès l’accession de Napoléon au pouvoir, Maximilien lui apporte son soutien politique et militaire. Le traité de Lunéville (1801) lui fait perdre le Palatinat, mais la Bavière y gagne le Tyrol, Salzbourg et le Vorarlberg. En 1806, la Bavière est érigée en royaume et le duc Maximilien II devient le roi Maximilien Ier. C’est cette année-là que sa fille épouse Eugène de Beauharnais, mais apprenant que l’Empereur souhaitait également “fournir“ une épouse de son clan au futur Louis Ier de Bavière, Maximilien arrange au plus vite le mariage de son fils avec Thérèse de Saxe-Hildburghausen. C’est la fête organisée à l’occasion de ce mariage qui sera à l’origine de la célèbre Oktoberfest de Munich !

Après la campagne de Russie, sentant le vent tourner, Maximilien se range aux côtés des Alliés. Le Congrès de Vienne lui confirme son titre royal et, en compensation du Tyrol qui passe à l'Autriche, la Bavière reçoit la Franconie et récupère la partie du Palatinat située sur la rive gauche du Rhin. Pour sceller l’union avec l’Autriche, sa fille Sophie épouse l’archiduc François-Charles d’Autriche (deux empereurs naîtront de cette union : François-Joseph Ier d’Autriche et Maximilien Ier du Mexique) et pour réunir la famille Wittelsbach, sa fille Ludovika épouse l’autre Maximilien de Bavière, chef de la branche cadette de la famille (parmi leurs huit enfants, il y aura Elisabeth Amélie Eugénie, dite Sissi qui épousera en 1854 son cousin François-Joseph Ier).

Maximilien décède à Munich le 13 octobre 1825.

Pour l'anecdote : à Strasbourg, Maxilien (que les Strasbourgeois surnommaient le Grand Max) avait assisté au récital de piano donné le 17 octobre 1778 par Mozart.

Lazare de Schwendi est né en juin 1522 à Mittelbiberach, en Souabe. Fils illégitime de Ruhland de Schwendi et d’une servante, il est légitimé par l’empereur Charles Quint en 1524. Il n’a que 3 ans à la mort de son père qui désigne par testament la ville de Menningen comme exécuteur testamentaire et tuteur de son fils. Il fait ses études aux universités de Strasbourg et de Bâle avant d’entrer, en 1546, au service de Charles Quint. L’année suivante, il est nommé émissaire impérial et négociateur pour les affaires religieuses à Augsbourg, Ulm et Strasbourg, puis colonel impérial. Puis, il effectue plusieurs missions diplomatiques. En 1552, il est élevé au rang de chevalier, conseiller impérial et comte palatin et nommé bailli au château de Brisach. L’année suivante, il est ambassadeur à la Cour impériale à Bruxelles.

Lazare de Schwendi est né en juin 1522 à Mittelbiberach, en Souabe. Fils illégitime de Ruhland de Schwendi et d’une servante, il est légitimé par l’empereur Charles Quint en 1524. Il n’a que 3 ans à la mort de son père qui désigne par testament la ville de Menningen comme exécuteur testamentaire et tuteur de son fils. Il fait ses études aux universités de Strasbourg et de Bâle avant d’entrer, en 1546, au service de Charles Quint. L’année suivante, il est nommé émissaire impérial et négociateur pour les affaires religieuses à Augsbourg, Ulm et Strasbourg, puis colonel impérial. Puis, il effectue plusieurs missions diplomatiques. En 1552, il est élevé au rang de chevalier, conseiller impérial et comte palatin et nommé bailli au château de Brisach. L’année suivante, il est ambassadeur à la Cour impériale à Bruxelles.