Bon anniversaire à Mireille Delunsch né un 2 novembre à Mulhouse. Avec des parents choristes au théâtre de Mulhouse (c’était avant la fusion avec l'opéra de Strasbourg qui allait donner naissance à l’Opéra du Rhin), elle baigne dans l’univers lyrique dès sa naissance.

Après des études de piano, puis de chant et de musicologie à Strasbourg, elle commence à se produire en soliste. Certains se souviendront de sa participation au concert annuel de la chorale de la Cathédrale de Colmar (c’était le 6 novembre 1988) au cours duquel elle interprétait le Gloria de Vivaldi aux côtés d’Arlette Steyer. En avril 1990, elle fait ses débuts sur scène à l’Opéra du Rhin, dans le rôle de Xenia de Boris Godounov. Depuis, elle a poursuivit une brillante carrière, volontairement limitée à l'Europe pour n'avoir jamais à rester trop longtemps loin de sa campagne… Depuis quelques années, elle se consacre de plus en plus à la mise en scène.

Paul Rohmer, né le 1er novembre 1876 à Huttenheim (Bas-Rhin), est l’un des fondateurs de la pédiatrie moderne.

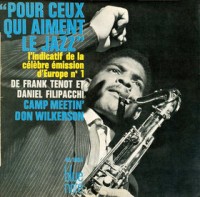

Paul Rohmer, né le 1er novembre 1876 à Huttenheim (Bas-Rhin), est l’un des fondateurs de la pédiatrie moderne. Frank Ténot est né le 31 octobre 1925 à Mulhouse

Frank Ténot est né le 31 octobre 1925 à Mulhouse