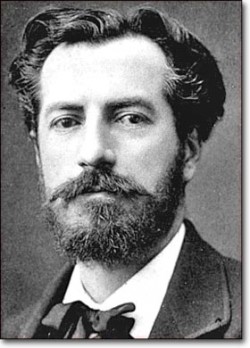

Frédéric Auguste Bartholdi est né à Colmar le 2 août 1834. Son père, Jean Charles, est conseiller à la préfecture du Haut-Rhin. Sa mère Augusta Charlotte, née Beysser, est originaire de Ribeauvillé. A la mort de son mari, en 1837, aidée par un parent banquier, elle s’installe à Paris avec ses deux fils.

Frédéric Auguste Bartholdi est né à Colmar le 2 août 1834. Son père, Jean Charles, est conseiller à la préfecture du Haut-Rhin. Sa mère Augusta Charlotte, née Beysser, est originaire de Ribeauvillé. A la mort de son mari, en 1837, aidée par un parent banquier, elle s’installe à Paris avec ses deux fils.

Auguste étudie, sans grande conviction, au lycée Louis le Grand entre 1843 et 1851. Très attiré par l’art, il fréquente des ateliers d’artistes et dès 1853, il réalise sa première oeuvre, une statue du général Rapp commandée par sa ville natale.

Deux ans plus tard, il part pour l’Egypte avec trois amis artistes : Léon Gerôme (chef de file de la nouvelle école néogrecque), Auguste Belley et Narcisse Berchère (choisi par Lesseps comme peintre dessinateur de la compagnie de Suez). C’est ainsi qu’il découvre la sculpture colossale de l’Egypte ancienne, ainsi que la civilisation musulmane. De retour en France, en 1857, il remporte un concours, organisé par la ville de Bordeaux, pour une fontaine monumentale sur la Place des Quinconces. Si, sur le moment, il ne sera pas donné suite à ce concours (le projet est purement et simplement abandonné), la fontaine conçue par Bartholdi sera quand même réalisée, mais place des Terreaux à Lyon, 42 ans plus tard.

Vers 1867, il réalise la maquette d’un phare monumental destiné à l’entrée du canal de Suez. Là encore, le projet n’aura pas de suite directe mais servira de base à la future “Liberté éclairant le monde“ (les différentes maquettes montrant l’évolution de ce premier projet jusqu’à la statue telle que nous la connaissons aujourd’hui sont exposées au Musée Bartholdi).

En 1870, il réalise, pour la ville de Clermont-Ferrand, la maquette de la statue de Vercingétorix.

C’est alors qu’éclate la guerre franco-allemande. Bartholdi devient officier de la Garde Nationale et participe à l’organisation de la défense de Colmar. Après la prise de la ville par les Prussiens, il est nommé agent de liaison du nouveau gouvernement de Défense Nationale auprès de Garibaldi, commandant de l’Armée des Vosges, dont il devient l’aide de camp.

Profondément affecté par la perte de sa région natale, Bartholdi réalise un petit groupe de bronze, “La malédiction de l’Alsace“, présenté au salon de 1872. Il se rend également aux Etats-Unis afin de concrétiser le projet de monument destiné à célébrer l’amitié Franco-Américaine voulu par son ami Édouard Lefèbvre de Laboulaye. De ce voyage resteront une statue de La Fayette créée pour la communauté Française de New York ainsi qu’une fontaine, présentée à l’exposition de Philadelphie en 1875, érigée à Washington. C’est également à Philadelphie, l’année suivante, qu’il présente la main et le flambeau de future Statue de la Liberté. La tête sera présentée à l’Exposition Universelle de Paris en 1878. Après avoir achevé le Lion de Belfort, en 1880, il se consacre exclusivement à la Statue de la Liberté pour laquelle il collabore avec Gustave Eiffel qui construit la charpente métallique. La statue est officiellement remise aux Etats-Unis à Paris le 4 juillet 1884, puis démontée et transportée sur son lieu définitif où elle est inaugurée le 28 octobre 1886.

Auguste Bartholdi décède le 4 octobre 1904 à Paris.

En 1907, sa veuve lègue la maison natale à la ville de Colmar qui en fera, en 1922, un musée.

Les statues de Bartholdi à Colmar

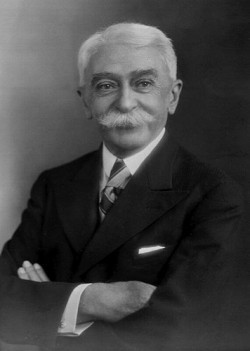

Juste à côté de Munster, des campeurs passent leurs vacances sur les lieux même où le père des Jeux Olympiques modernes passait les siennes chaque été !

Juste à côté de Munster, des campeurs passent leurs vacances sur les lieux même où le père des Jeux Olympiques modernes passait les siennes chaque été ! Encore une Alsacienne méconnue !

Encore une Alsacienne méconnue !