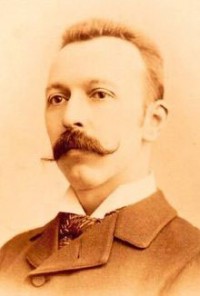

Léon Boëllmann est né le 25 septembre 1862 à Ensisheim où son père est pharmacien.

Léon Boëllmann est né le 25 septembre 1862 à Ensisheim où son père est pharmacien.

Nous n’avons que très peu d’informations sur ses premières années et une seule certitude : le jeune Léon a eu une formation musicale comme cela était courant dans les familles bourgeoises de l’époque. Une formation qui a permis de révéler un talent certain puisqu’il est admis, en 1875 (à 13 ans), à l’Ecole de Musique Religieuse fondée une vingtaine d’années plus tôt par Louis Niedermeyer. Comment y est-il arrivé ? De nombreux organistes alsaciens y avaient fait leurs études et, à cette époque, plusieurs jeunes organistes des environs d’Ensisheim y poursuivaient les leurs. Il est donc logique de penser que la réputation de l’école avait du parvenir jusqu’à la pharmacie d’Antoine Boëllmann, fréquentée par des parents de ces musiciens. Deux autres événements ont également dû fortement contribuer à ce choix : le décès d’Antoine Boëllmann en 1870 et l’annexion de l’Alsace qui avait incité de nombreuses familles francophiles à envoyer leurs enfants poursuivre leurs études hors de la région.

Léon se voit octroyer une demi-bourse et suit donc l’enseignement très complet de la prestigieuse école. Un enseignement qui, s’il privilégie la musique (solfège, chant, piano, orgue, harmonie, contrepoint, instrumentation…) n’en néglige pas pour autant les matières littéraires (français, histoire, géographie, grec et latin). Boëllmann se liera particulièrement avec l’un de ses professeurs, Eugène Gigout, qu’il considérera comme son maître.

En juin 1881, à sa sortie de l'école (il a 19 ans), Léon Boëllmann se voit confier l’orgue de chœur de l’église Saint-Vincent-de-Paul à Paris, poste qu’il occupera jusqu’en mai 1887 lorsque il remplacera le titulaire, démissionnaire, du grand orgue. Il entame également une carrière de compositeur qui lui vaudra plusieurs récompenses de la Société Internationale des Organistes et Maîtres de Chapelle : le Prix d’honneur pour “Monstra te esse Matrem“ et une première mention pour sa Marche Nuptiale en octobre 1882, le 1er Prix à l’unanimité avec félicitations du jury pour son “Offertoire sur des Noëls“ en décembre de la même année, le 1er Prix pour “Communion et Elévation pour harmonium ou orgue“ en mars 1884, le 2e Prix pour “Ave verum, solo avec accompagnement d’orgue“ en juin 1884 et le 1er Prix pour “ Ave Maria, solo avec violon, harpe et orgue“ en septembre 1884.

Louis Niedermeyer, le fondateur de l’école avait deux filles, Suzanne Louise Eulalie et Caroline Mathilde. La première avait épousé Gustave Lefèvre, qui avait pris la direction de l’école en 1861 à la mort de son beau-père, et la seconde, Eugène Gigout, le maître de Boëllmann.

En 1885, Léon Boëllmann épouse Louise, la fille de Gustave Lefèvre entrant ainsi dans la famille Niedermayer et devenant le neveux par alliance de son maître qui, n’ayant pas d’enfant, l’adopte. Cette même année, Gigout quitte l’école Nierdemayer pour fonder sa propre école d’orgue dont Boëllmann devient professeur.

Organiste virtuose, il mène de front ses activités d’enseignant et de compositeur avec celle de concertiste, se produisant tant à Paris qu’en province. Sa carrière sera de courte durée. Le 11 octobre 1897, à 35 ans, il meurt des suites d’une maladie pulmonaire. Sa femme décède tout juste un an plus tard et leurs trois enfants sont recueillis par Eugène Gigout.

Léon Boëllmann a composé près de 160 œuvres, pour orgue bien sûr, mais également des mélodies, des pièces pour piano, violon, violoncelle, orchestre…

8 septembre 1960 : Naissance à Colmar de Philippe Bernold.

8 septembre 1960 : Naissance à Colmar de Philippe Bernold. 4 septembre 1966, naissance au pays de la poterie alsacienne, à Soufflenheim, de

4 septembre 1966, naissance au pays de la poterie alsacienne, à Soufflenheim, de