Saint Nicolas, encore une belle tradition locale.

Saint Nicolas, encore une belle tradition locale.

Enfin, locale… C’est vrai, que cette manière de fêter, la veille, avec les mannalas et le chocolat chaud est typique de chez nous, mais la tradition existe ailleurs aussi. Si, en France, la Saint Nicolas est essentiellement fêtée en Lorraine, en Alsace, bien sûr, et dans le Nord, cette coutume est également présente dans la plupart des pays du nord de l’Europe, Allemagne et Belgique compris. Souvent, Saint Nicolas y remplace le Père Noël, peu ou pas présent dans les traditions locales. Pas étonnant, quand on se rappelle que le Père Noël n’est qu’une adaptation américaine de notre saint, dont il en a conservé le nom, Santa Claus. Il y avait bien eu, suite logique de la Réforme, une première "sécularisation" du personnage, en Allemagne, dès 1770 avec l'apparition du "Weyhnachtsmann", substitut du saint pour conserver la tradition des cadeaux. Le personnage allait être popularisé par le poème de Hoffmann von Fallersleben "Morgen kommt der Weihnachtsmann" (1835).

Petit rappel historique : ce sont les Hollandais qui fondèrent la Nouvelle Hollande, qui devint rapidement la Nouvelle-Amsterdam, sur l’emplacement actuel de New York. Pour protéger la ville des indiens, le gouverneur général Peter Stuyvesant fera construire le mur qui a donné son nom à Wall Street. Ces Hollandais célébraient Sinter Klaas qui allait être américanisé pour devenir Santa Claus. Alors qu’en Europe les deux fêtes restaient bien distinctes, les américains les rapprochèrent et désormais Saint Nicolas ferait sa tournée le 24 décembre !

La première description "américanisée" date de 1821. Elle figure dans un poème publié par William Gilley, imprimeur et éditeur à New York. Pour la première fois, il y est fait mention d'un traîneau tiré par 8 rennes (Rudolph, le petit rennes au nez rouge, n'apparaîtra qu'en 1939). En 1822, Clement Clarke Moore, poète et théologien, fils d'évêque, modifie l’image traditionnelle de Saint Nicolas en le débarrassant de ses attributs d’évêque, un peu trop catholique ! Il supprime la crosse et remplace la mitre par un bonnet. Dans son poème "Twas the night before Christmas“ (A Visit from St. Nicholas), il décrit "Son habit de fourrure, ses bottes et son bonnet… un sac plein de jouets. Il avait des joues roses, des fossettes charmantes… une très grande barbe d'un blanc vraiment immaculé…Il avait le visage épanoui, et son ventre tout rond sautait quand il riait, comme un petit ballon". Il fallut attendre encore une quarantaine d’année pour voir apparaître la première illustration d’un Santa Claus vêtu de son costume rouge à bord de fourrure blanche. Mais l’image définitive d’un Père Noël ventripotent n’apparaîtra qu’en 1931 dans une publicité Coca Cola ! Pendant plus de 30 ans Coca Cola allait utiliser cette image pour booster ses ventes en hiver et imposer ainsi sa vision du personnage. Vous rendez-vous compte que, si les publicitaires de Pepsi en avaient eu l'idée, le Père Noël serait bleu ?

En traversant l’Atlantique, Santa Claus ne s’est pas substitué à son modèle, mais est devenu un nouveau personnage, le Père Noël. En Allemagne, c'est toujours le Christkind qui apporte les cadeaux. Ce personnage aurait pour origine Sainte Lucie, représentée par une jeune fille vêtue de blanc et portant une couronne de bougies. Elle était fêtée le 23 décembre avant la réforme du calendrier de 1582. Le personnage a été repris par les protestants pour contrer le Saint NIcolas catholique et c'est ainsi que le marché de la Saint-Nicolas de Strasbourg est devenu le Christkindelsmarik.

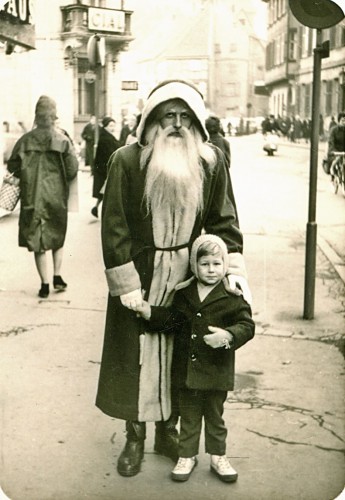

Quand j’étais enfant, les Pères Noël que nous pouvions voir à la porte des grands magasins portaient encore la longue robe rouge à capuche. La veste courte du Père Noël Coca Cola ne s’est réellement imposée en Europe que depuis la fin des années 90.

Un Père Noël dans les années 60, rue des Clefs à Colmar

En le classant parmi les Alsaciens célèbres, j'avoue "pousser un peu le bouchon" : Jean-Pierre Clause était Mosellan. Mais après tout, les liens entre Alsaciens et Mosellans sont étroits, nous pouvons donc "l'assimiler" et c'est à Strasbourg qu'il a créé son fameux pâté !

En le classant parmi les Alsaciens célèbres, j'avoue "pousser un peu le bouchon" : Jean-Pierre Clause était Mosellan. Mais après tout, les liens entre Alsaciens et Mosellans sont étroits, nous pouvons donc "l'assimiler" et c'est à Strasbourg qu'il a créé son fameux pâté !