19 février 1930 : Naissance à Mulhouse de Christian Zuber (décédé le 23 juillet 2005 à Paris).

Son émission "Caméra au poing“, diffusée de 1968 à 1980, est devenue culte pour plusieurs générations.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

19 février 1930 : Naissance à Mulhouse de Christian Zuber (décédé le 23 juillet 2005 à Paris).

Son émission "Caméra au poing“, diffusée de 1968 à 1980, est devenue culte pour plusieurs générations.

Il est, à la fois, l’un des artistes alsaciens dont le nom est des moins connus du grand public et l’un de ceux dont les œuvres sont les plus vues !

Léo Schnug est né le 17 février 1878 à Strasbourg. Il grandit à Lampertheim, village d’origine de sa mère. Son père, Maximilien, d’origine allemande, est interné pour maladie mentale. Restée seule avec son fils, sa mère est contrainte de louer des chambres de leur maison de Strasbourg pour vivre.

Léo Schnug est né le 17 février 1878 à Strasbourg. Il grandit à Lampertheim, village d’origine de sa mère. Son père, Maximilien, d’origine allemande, est interné pour maladie mentale. Restée seule avec son fils, sa mère est contrainte de louer des chambres de leur maison de Strasbourg pour vivre.

Le jeune Léo, enfant difficile et peu intéressé par l’école, semble trouver sa voie en intégrant l’École des arts décoratifs de Strasbourg. Dés 1897, il présente ses premières oeuvres lors de l’Exposition des Peintres et Sculpteurs Strasbourgeois. En 1898, il entre à l’Académie de Munich.

Grâce à l’un de ses professeurs, il obtient son premier travail : il illustre des ouvrages pour un éditeur viennois. Il n’a alors que 17 ans.

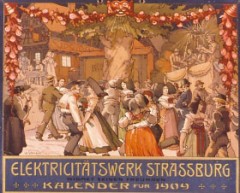

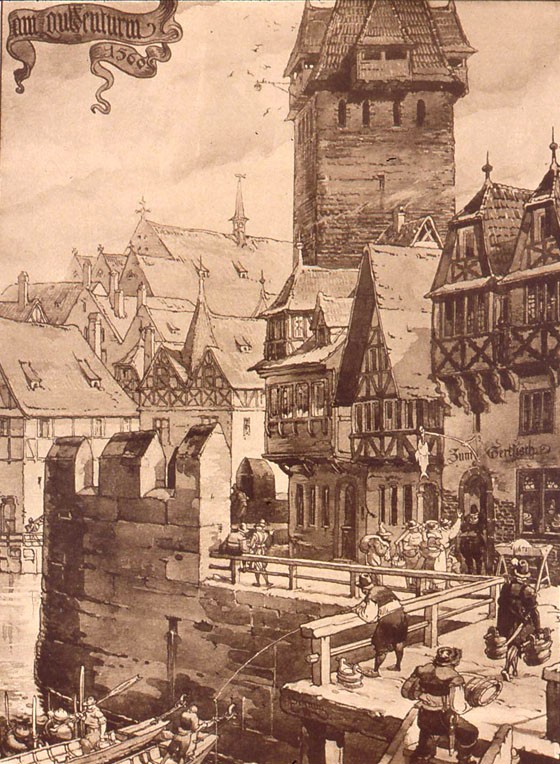

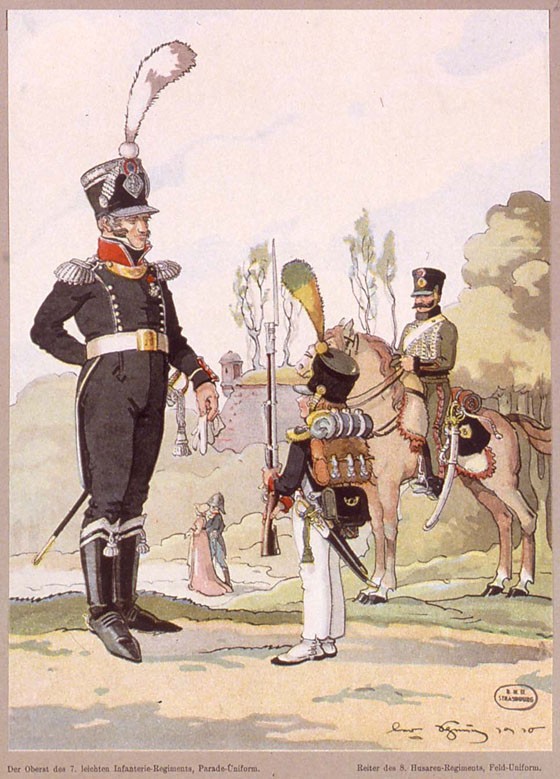

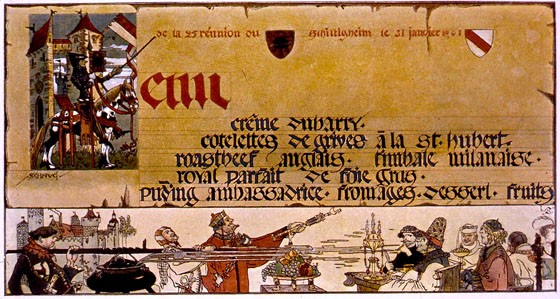

A son retour à Strasbourg, il décore la façade du restaurant “Zum Ritter“, puis du “Lion d’Or“ à Bischheim. Schnug a un grand sens du détail qui le pousse à se documenter soigneusement avant d’entreprendre un nouveau travail. Son rendu des armes anciennes, des costumes… font sa réputation et les commandes affluent. Jusqu’à la Première guerre mondiale, il réalise de nombreux dessins et allégories pour ex-libris, des affiches, des gouaches, eaux-fortes, menus, cartes de vœux et faire-part. Ses dessins sont reproduits dans la “Revue Alsacienne Illustrée“. Il s’intéresse à l’histoire et particulièrement au moyen-âge et, en 1901, conçoit une planche chronologique des découvertes archéologiques alsaciennes et lorraines.

A son retour à Strasbourg, il décore la façade du restaurant “Zum Ritter“, puis du “Lion d’Or“ à Bischheim. Schnug a un grand sens du détail qui le pousse à se documenter soigneusement avant d’entreprendre un nouveau travail. Son rendu des armes anciennes, des costumes… font sa réputation et les commandes affluent. Jusqu’à la Première guerre mondiale, il réalise de nombreux dessins et allégories pour ex-libris, des affiches, des gouaches, eaux-fortes, menus, cartes de vœux et faire-part. Ses dessins sont reproduits dans la “Revue Alsacienne Illustrée“. Il s’intéresse à l’histoire et particulièrement au moyen-âge et, en 1901, conçoit une planche chronologique des découvertes archéologiques alsaciennes et lorraines.

En 1904, il réalise le décor de la Pharmacie du Cerf, place de la Cathédrale (en collaboration avec Charles Spindler pour le mobilier). La même année il peint plusieurs fresques (“la Nef des fous“, “Le repas du condamné“, “Le supplice de Tantale“) pour la Maison Kammerzell. En 1909, il participe à la restauration du château de la Wartburg, en Thuringe.

C’est à la même période qu’il commence à travailler sur le château du Haut-Koenigsbourg, d’abord en dessinant les costumes du défilé d’inauguration, puis en réalisant les fameuses fresques de la salle des fêtes de l’empereur et de la salle des trophées de chasse. Ce travail lui vaudra d’être décoré par l’empereur Guillaume II de l’ordre de l’Aigle Rouge (Roter Adler Orden) en 1912.

Au moment de la déclaration de guerre, il est enrôlé comme sous-officier dans l’armée allemande, mais rapidement jugé inapte et réformé à cause de ses excès de boissons et ses accès de folie : A 20 ans déjà, il buvait déjà plusieurs litres par jour et était devenu un pilier de winstubs, où il payait ses additions par de petits dessins.

En 1918, il fait un premier séjour volontaire pour une cure de désintoxication à l’hôpital psychiatrique de Stephansfeld où séjourne déjà son père qui y décédera en 1919. La mort de sa mère, en mai 1921, portera le dernier coup à un esprit fragile et instable. Il y est définitivement interné et y décède le 15 décembre 1933.

Léo Schnug est enterré au cimetière de Lampertheim.

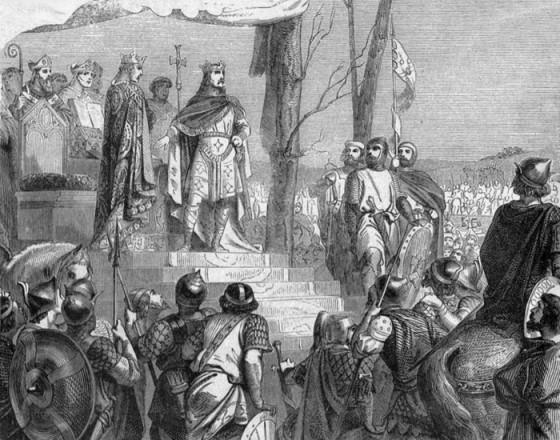

14 février 842 : Serments de Strasbourg (Sacramenta Argentariae)

C'est un acte fondateur qui a eu lieu ce jour-là : la naissance officielle du français écrit.

Pour faire court, à la mort de Charlemagne, son fils Louis 1er le Pieux lui succède. Plusieurs conflits éclateront entre ses fils et lui, entre les fils eux-même… Après le décès de Louis le Pieux, c'est logiquement Lothaire 1er (795-855), l'aîné, qui doit prendre sa succession, ce qui n'est pas du goût de deux de ses frères, Louis II de Germanie (806-876) et Charles II le Chauve (823-877). Et c'est le 14 février 842 que les deux frères unissent leurs forces et qu'est rédigée une alliance militaire connue sous le nom de Serments de Strasbourg.

Pourquoi Serments, au pluriel ? Tout simplement parce qu'il y en a quatre : ceux des deux frères et ceux de leurs troupes respectives. Et pour la première fois, ces textes seront rédigés, non en latin, mais en langue romane et en langue tudesque afin d'être compris par l'ensemble des troupes. La langue romane, utilisée par Louis le Germanique est l'ancêtre de la langue d'oïl, quant à Charles le Chauve, il utilise une forme évoluée du francique parlée dans la région rhénane. Le serment de chaque frère et celui de leurs hommes sont ainsi rédigés dans la langue de l'autre.

Ces textes sont donc la première attestation écrite de l'existence de ces langues.

Le serment de Louis le Germanique : « Pro deo amur et pro christian poblo et nostro commun salvament, d'ist di in avant, in quant deus savir et podir me dunat, si salvarai eo cist meon fradre Karlo et in aiudha et in cadhuna cosa, si cum om per dreit son fradra salvar dist, in o quid il mi altresi fazet, et ab Ludher nul plaid nunquam prindrai, qui meon vol cist meon fradre Karle in damno sit. » (Pour l'amour de Dieu et pour le peuple chrétien et notre salut commun, à partir d'aujourd'hui, en tant que Dieu me donnera savoir et pouvoir, je secourrai ce mien frère Charles par mon aide et en toute chose, comme on doit secourir son frère, selon l'équité, à condition qu'il fasse de même pour moi, et je ne tiendrai jamais avec Lothaire aucun plaid qui, de ma volonté, puisse être dommageable à mon frère Charles.)

Celui des troupes de Charles le Chauve : « Si Lodhuvigs sagrament, que son fradre Karlo iurat, conservat, et Karlus meos sendra de suo part non lo tanit, si io returnar non l'int pois : ne io ne neuls, cui eo returnar int pois, in nulla aiudha contra Lodhuvig nun li iu er. » (Si Louis observe le serment qu'il jure à son frère Charles et que Charles, mon seigneur, de son côté, ne le maintient pas, si je ne puis l'en détourner, ni moi ni aucun de ceux que j'en pourrai détourner, nous ne lui serons d'aucune aide contre Louis.)

Le serment de Charles le Chauve : « In Godes minna ind in thes christianes folches ind unser bedhero gealtnissi, fon thesemo dage frammordes, so fram so mir Got geuuizci indi mahd furgibit, so haldih tesan minan bruodher, soso man mit rehtu sinan bruodher scal, in thiu, thaz er mig sosoma duo ; indi mit Ludheren in nohheiniu thing ne gegango, zhe minan uuillon imo ce scadhen uuerhen. » (Pour l'amour de Dieu et pour le salut du peuple chrétien et notre salut à tous deux, à partir de ce jour dorénavant, autant que Dieu m'en donnera savoir et pouvoir, je secourrai ce mien frère, comme on doit selon l'équité secourir son frère, à condition qu'il en fasse autant pour moi, et je n'entrerai avec Lothaire en aucun arrangement qui, de ma volonté, puisse lui être dommageable.)

Le serment des troupes de Louis le Germanique : « Oba Karl then eid, then er sinemo bruodher Ludhuuuige gesuor, geleistit, indi Ludhuuuig min herro, then er imo gesuor, forbrihchit, ob ih inan es iruuenden ne mag, noh ih noh thero nohhein, then ih es iruuenden mag, uuidhar Karle imo ce follusti ne uuirdit. » (Si Charles observe le serment qu'il a juré à son frère Louis et que Louis, mon seigneur, rompt celui qu'il lui a juré, si je ne puis l'en détourner, ni moi ni aucun de ceux que j'en pourrai détourner, nous ne lui prêterons aucune aide contre Charles.)

Les hostilités cesseront avec le traité de Verdun en 843 :

Lothaire Ier est nommé Empereur et reçoit la Francie médiane, Francia media (une large bande de la mer du Nord à l'Italie du nord incluant la Lorraine, L'Alsace, la Bourgogne, la Provence…)

Louis le Germanique reçoit la Francie orientale, Francia orientalis ou Germanie (Une grande partie de l'Allemagne)

Charles le Chauve reçoit la Francie occidentale, Francia occidentalis (une grande partie de la France actuelle, moins toute sa façade est et la Bretagne).