Jean-Jacques Waltz est né le 23 février 1873, 41 rue des Clés à Colmar.

Elève au lycée impérial (aujourd’hui lycée Bartholdi) de 1881 à 1894, Jean-Jacques Waltz poursuit ses études à la Société d’enseignement professionnel du Rhône à Lyon où il apprend le métier de dessinateur industriel tout en suivant parallèlement des cours de peinture. De retour en Alsace, il travaille dans une usine textile d’abord à Cernay, puis à Logelbach jusqu’en 1909.

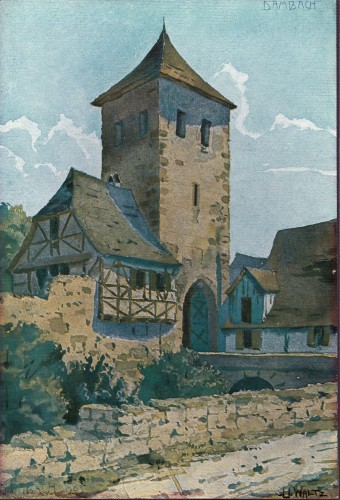

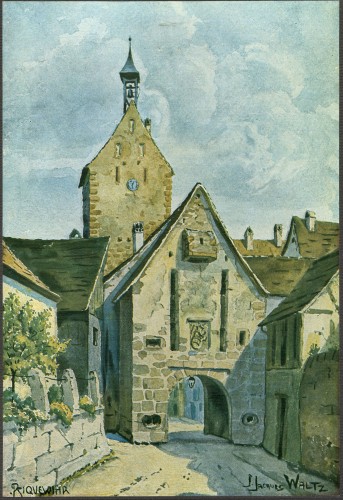

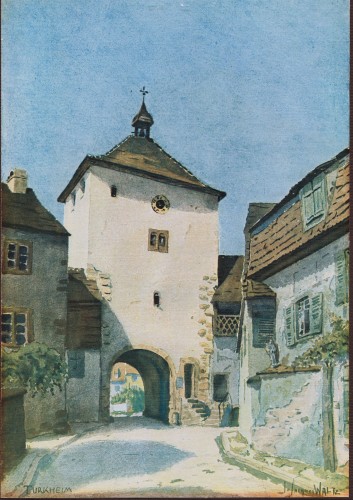

C’est également à son retour en Alsace qu’il découvre un nouveau moyen de communication, la carte postale. Sa première carte, “Colmar et sa plaine“, est publiée en 1897. Puis il fait la connaissance des fondateurs de la Revue alsacienne illustrée, avec lesquels il participera à de nombreuses manifestations. En 1907, paraît un recueil intitulé “Vogesenbilder“ (Images des Vosges) dans lequel figurent une dizaine de planches qu’il signe pour la première fois du pseudonyme de Hansi. Ses cartes postales et ses illustrations (dont celles du “Professor Knatschke“) le rendront populaire, mais son engagement pour l’Alsace française et ses oeuvres satiriques lui vaudront plusieurs condamnations devant les tribunaux allemands.

En 1914, il s’engage au 152e régiment d’infanterie (les célèbres “Diables Rouges“ indissociables de l’histoire de Colmar) avant d’être affecté, d’abord à l’état-major de la division comme interprète, puis au service de la propagande aérienne. Après la libération, il publie encore plusieurs livres et crée des affiches, mais son succès s’estompe petit à petit. En 1923, il succède à son père comme conservateur du musée d’Unterlinden.

Après la déclaration de la guerre, en 1939, il quitte l’Alsace et s’installe à Agen où il est agressé par trois hommes de la Gestapo, qui le laissent pour mort, dans la nuit du 10 au 11 avril 1941. Réfugié dans le Midi dans un premier temps, il passe en Suisse fin 1942 et habite à Lausanne. Pour vivre, il reproduit des aquarelles faites en Alsace.

Il rentre à Colmar en 1946 et publie ses mémoires “Les Souvenirs d’un annexé récalcitrant“. Il est fait citoyen d’honneur de la ville, élu membre correspondant de l’Académie des Beaux-Arts et promu de commandeur de la Légion d’Honneur.

Il décède le 10 juin 1951 et ses obsèques sont menées par une compagnie du 152e régiment d’infanterie.

Une stèle est érigée dans le square qui porte son nom, en face de la maison qu’il avait acquis en 1921, 9 boulevard du Champ de Mars.

Sa longue silhouette voûtée avec son chapeau à larges bords était familière des Colmariens. Ma mère me racontait l’avoir souvent croisé, dans ses dernières années, rue Vauban et rue de Theinheim, où, bien que ne publiant plus ses œuvres, il venait encore dessiner pour son seul plaisir.

Un nom qui ne sonne pas vraiment alsacien pour celui qui est, peut-être, l'artiste alsacien dont l'œuvre est la plus connue !

Un nom qui ne sonne pas vraiment alsacien pour celui qui est, peut-être, l'artiste alsacien dont l'œuvre est la plus connue !