Il n’est pas Alsacien, il n’a résidé que peu de temps dans la région, et pourtant son nom est indissociable de Strasbourg : François-Marie de Broglie est né le 11 janvier 1671 à Paris.

Il n’est pas Alsacien, il n’a résidé que peu de temps dans la région, et pourtant son nom est indissociable de Strasbourg : François-Marie de Broglie est né le 11 janvier 1671 à Paris.

La famille est originaire de Chieri, près de Turin. Francesco-Maria di Broglia (1611 - 1656), comte de Revel, arrive en France à la suite de Mazarin. Il est naturalisé français en 1643, puis francise son nom en 1654.

Son fils, Victor-Maurice de Broglie (1647-1727), maréchal de France, portera le titre de comte de Broglie.

En 1716, son petit fils, François-Marie, rachète le village de Chambrais (qui est rebaptisé Broglie) et la baronnie de Ferrières en Normandie. Ambassadeur en Angleterre, maréchal de France, il devient duc le 11 juin 1742 lorsque Louis XV érige la baronnie de Ferrières en duché héréditaire sous le nom de Broglie.

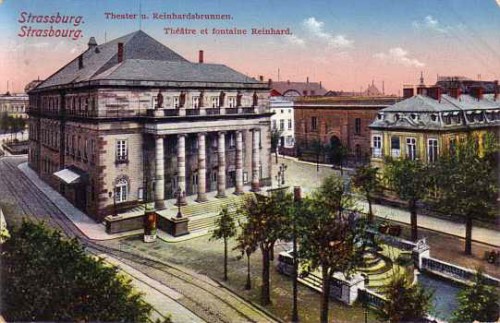

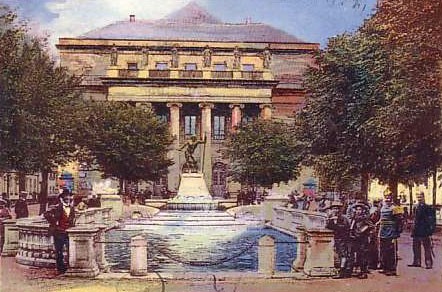

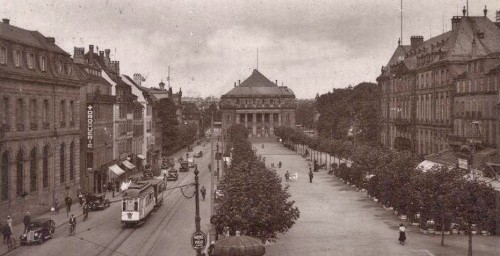

En 1743, il est nommé gouverneur militaire de Strasbourg. Durant son bref séjour, il fait transformer l’ancienne place du Marché-aux-Chevaux en promenade publique avec de beaux jardins. Cette promenade deviendra l’actuelle place Broglie.

A la tête des troupes françaises en Allemagne, il prend l’initiative d’ordonner le repli de l’armée de Bavière. Louis XV lui retire son commandant et le gouvernement militaire d’Alsace, puis l’exile sur ses terre de Broglie.

Victime d’une attaque d’apoplexie, il voit sa santé décliner. Le 22 mai 1745, il meurt d’une pneumonie.

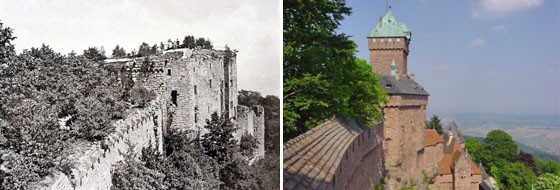

La Place au fil des ans…

Lui, il n'est pas Alsacien, mais l'Alsace lui doit beaucoup !

Lui, il n'est pas Alsacien, mais l'Alsace lui doit beaucoup !

En quoi une star italienne de l'opéra a-t-elle sa place ici ?

En quoi une star italienne de l'opéra a-t-elle sa place ici ?