En quoi Paul Bocuse a-t-il sa place ici ? Il n'est pas Alsacien, n'a jamais vécu dans la région et, a priori, il n'y a aucune raison d'évoquer son nom sur un blog consacré à l'Alsace. Et pourtant…

En quoi Paul Bocuse a-t-il sa place ici ? Il n'est pas Alsacien, n'a jamais vécu dans la région et, a priori, il n'y a aucune raison d'évoquer son nom sur un blog consacré à l'Alsace. Et pourtant…

Le lien qui l'unit à notre région est peut-être ténu, mais bien réel.

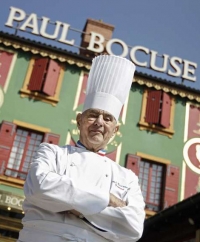

Paul Bocuse est né à Collonges-au-Mont-d'Or, le 11 février 1926 dans l'auberge familiale. Sa famille tient un restaurant dans ce village depuis le XVIIIe siècle. A 16 ans, il entre en apprentissage à Lyon mais, deux ans plus tard, il abandonne tout pour s'engager volontairement dans la 1ère Division française libre, où il est incorporé au Bataillon de marche n°24. Cette troupe, après son débarquement en Provence, libère Toulon, remonte le long du Rhône, arrive à Lyon le 3 septembre 1944 et se dirige vers les Vosges. Elle participe à la défense de Strasbourg, puis à la libération de Colmar. C'est en Alsace que Paul Bocuse est blessé au combat. Soigné par les américains, il participe au défilé de la victoire à Paris en 1945.

Voila déjà un premier point à l'actif de "M. Paul". Le second est la longue amitié qui le liait à cet autre "M. Paul", Paul Haeberlin, le chef de la fameuse “Auberge de l'Ill“. Les points communs ne manquent pas : deux auberges familiales, toutes deux situées à côté d'un pont franchissant le plus important affluent du fleuve local (Saône et Rhône pour l'une, Ill et Rhin pour l'autre), Bocuse obtient sa troisième étoile Michelin en 1965, Haeberlin en 1967 : leurs deux restaurants ont gardé ces 3 étoiles pendant plus de 50 ans ! C'est chez Bocuse, encore, que Marc Haeberlin a fait une partie de son apprentissage et c'est à l'Auberge de l'Ill qu'a fait son apprentissage Christophe Muller, chef de cuisine de l'Auberge du Pont de Collonges et chef particulier de Paul Bocuse…

A noter également que Paul Bocuse venait régulièrement chasser en Alsace et que, depuis 1967, les deux villages sont jumelés. L'Auberge de l'Ill est située 2 rue de Collonges-au-Mont-d'Or… quant à l'accès au parking de l'auberge collongearde, il se fait depuis le quai d'Illhausern !

Paul Bocuse est décédé le 20 janvier 2018 dans l'auberge familiale où il a vu le jour.

Colmar a été la dernière des villes françaises libérées.

Colmar a été la dernière des villes françaises libérées. Le 27 janvier 1859 voit la naissance d’une personnalité, qui sans être alsacienne, a eu une influence prépondérante sur notre province, l’empereur d’Allemagne, Guillaume II.

Le 27 janvier 1859 voit la naissance d’une personnalité, qui sans être alsacienne, a eu une influence prépondérante sur notre province, l’empereur d’Allemagne, Guillaume II.