André Bloch est né le 14 janvier 1873 à Wissembourg.

Il entre très jeune au Conservatoire de Paris où il aura pour professeurs, entre autres, Ernest Guiraud et Jules Massenet. A 10 ans, il obtient une 2ème médaille de solfège puis, l’année suivante, la 1ère. Suivront le Premier Prix de piano à 16 ans et celui d’harmonie à 17 ans. A 19 ans, il tente le Prix de Rome et remporte un deuxième Second Prix. L’année suivante, en 1893, il décroche le Premier Grand Prix avec sa cantate “Antigone”.

A son retour de Rome, en 1898, il est nommé professeur d’harmonie au Conservatoire de Paris (où il aura, entre autres, pour élève Jehan Alain). Il enseigne également au Conservatoire américain de Fontainebleau. Là, dans les premières années, assistant d’un autre Grand Prix de Rome, Paul Vidal, qu’il remplace fréquemment, il a pour élève Aaron Copland.

En 1934, il publie “Cent leçons à l’usage des écoles primaires” qui, comme son nom le laisse entendre, sera en usage dans les écoles avant-guerre.

C’est par ses opéras qu’il se fera connaître. Le premier, “Maïda”, un conte musical en 4 actes et 5 tableaux sur un livret de Charles Rety-Darcours, est créé à Aix-les-Bains en 1909. Le dernier, “Guignol”, un opéra bouffe “de cape et de trique“ en 3 actes et 9 tableaux sur un livret d’Henri Fabert et Justin Godard, est créé à l’Opéra-Comique le 18 janvier 1849. Entre les deux, il y aura encore “Une nuit de Noël” (qualifié de conte bleu) composé à Rome et créé à Liège en 1922 ainsi que “Brocéliande”, légende lyrique créée l’Opéra de Paris le 25 novembre 1925.

Son catalogue comprend également un ballet, “Feminaland,” créé à Monte-Carlo le 19 mars 1904, des poèmes symphoniques (“Kaa”, d’après “Livre de la Jungle” de Rudyard Kipling, créé le 2 avril 1933 aux Concerts Colonne, “Au Béguinage”, créé en 1956 au Théâtre des Champs-Elysées par l’Orchestre des Concerts du Conservatoire sous la direction de Josef Krips, “L’Isle nostalgique”), “Les Maisons de l’éternité” croquis d’orient pour violoncelle et orchestre, concerto-ballet pour piano et orchestre, petite suite dominicale pour petit orchestre, des pièces pour piano (Air à danser, Thème varié, Andantino), pour piano et flûte (Dans la palmeraie), piano et clarinette (Denneriana), piano et basson (Fantaisie variée, Goguenardises), des mélodies et duos (“Révélation” pour deux voix a cappella, “Mon père m’a donné un mari” et “Dans les bois” pour chant et piano)

Il a également partiellement réorchestré “Les contes d’Hoffmann“ pour une représentation à Monte-Carlo en 1904.

André Bloch décède à Paris le 7 août 1960.

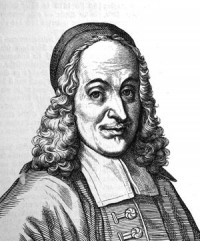

Philipp Jacob Spener est né le 13 janvier 1635 à Ribeauvillé où son père est juriste du comte de Ribeaupierre.

Philipp Jacob Spener est né le 13 janvier 1635 à Ribeauvillé où son père est juriste du comte de Ribeaupierre. 11 janvier 1985, naissance à Cernay de Claudio Ruccolo.

11 janvier 1985, naissance à Cernay de Claudio Ruccolo.